関山岳会 2024年度山行記録

関山岳会 2024山行記録 Seki Alpine Club

Seki Alpine Club

写真をクリック(タップ)してもジャンプします。

|

|

||||||

月例登山

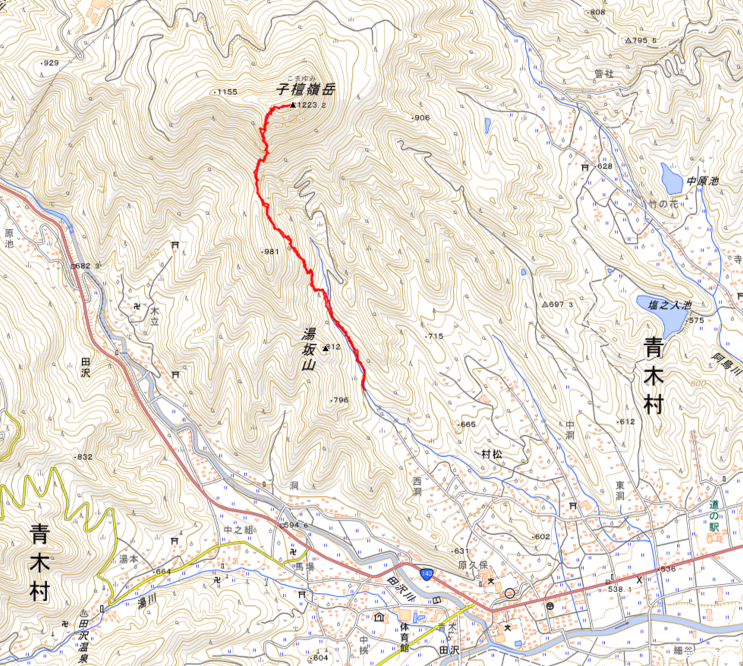

4月度月例登山 子檀嶺岳1223.2m(長野県青木村)

信州百名山・日本千名山・青木三山 |

|---|

林道駐車場所9:00出発→登山口9:08→仏岩9:49→稜線分岐10:15→子檀嶺岳 山頂10:18着

子檀嶺岳 山頂11:00発→稜線分岐11:03→登山口11:45→林道駐車場所11:54着

国土地理院 25000電子地図使用 ■場所:長野県青木村 ■今回の登山口付近マップコード:177 164 085*44 ■今回の登山コース:村松西洞コース (ゲートを開けた奥に駐車場所有り) ■青木村のトレッキングマップ http://www.vill.aoki.nagano.jp/asset/00032/kanko/kankoukyoukai/aruku/trekimge/trek_map.pdf http://www.vill.aoki.nagano.jp/asset/00032/kanko//pamphlet/06trekkingmap.pdf 参考:冬の晴れ間には爺ヶ岳、鹿島槍、五龍、唐松方面と根子岳、四阿山、美ヶ原(王ヶ頭、王ヶ鼻) 篭ノ登山、黒斑山、浅間山(頭のみ)などが見えます。 ■過去に登った時の写真

|

|||||||||||||||||||||||||||

| |

5月度度月例登山 局ヶ岳1028.7m(三重県松阪市)

東海の百山・近畿百名山・関西百名山・三重の百山 日本千名山・まつさか香肌イレブン・伊勢三山 |

|---|

2024年5月31日(計画)→2024年6月1日(雨天変更) |

||||

当初、5月31日の予定でしたが、台風1号の通過に伴う雨天のため、次 の日の6月1日にずらしての5月度月例登山となりました。 今回は、「南 伊勢の槍ヶ岳」と呼ばれ、会員がまだ見てたことのない「イナモリソウ」が 咲く「局ヶ岳」です。 局ヶ岳神社前の駐車場は地元のトレッキング教 室?の人たち車で満車に近い状態。 ここから、旧登山道に入り、小峠(新登山道との分岐)を経て山頂に到 着。 山頂のすぐ下には反射板があり、反射板の下にも鉄骨の展望台が 設けられていました。 山頂からは、日本三百名山である三峰山、高見山、倶留尊山の他、 「まつさか香肌イレブンの山々」が確認できました。 山頂から小峠を経 て、整備された歩きやすい新登山道に入りました、登山道脇には本日、 一番の目的であるイナモリソウが、まばらに咲いていて、薄ピンクのかわ いい花を見ることができました。 「南伊勢の槍ヶ岳」と呼ばれ、遠くから見える急峻な姿ででしたが、つづ ら折りの登山道で、涼しい風が吹き抜けて気持ち良い山行となり思った より、すんなりと登れました。 7月には、めずらしいヤマジオウ(山地黄) の花が咲くみたいです。 今回の山行で、確認できた花は、オオルリソウ、ウツギ、タニウツギ、ガクウツギ、ハルノタムラソウ、イナモリソ ウ、クララ、フタリシズカ、タツナミソウ 花は、これからですがバイケイソウ、ヤマジノホトトギス、トリカブトの一種 (葉の形からカワチブシや、ヤマトリカブトではなさそう)が確認されました。 (鈴木 記) |

||||

| |

|

|

|

||

局ヶ岳神社(駐車場) |

オオルリソウ |

ウツギ |

||

|

|

|

||

ガクウツギ |

ハルノタムラソウ |

イナモリソウ |

||

|

|

|

||

タツナミソウ |

山頂 |

局ヶ岳反射板 |

局ヶ岳神社13:32→局ヶ岳神社前駐車場13:34着

|

国土地理院 25000電子地図使用

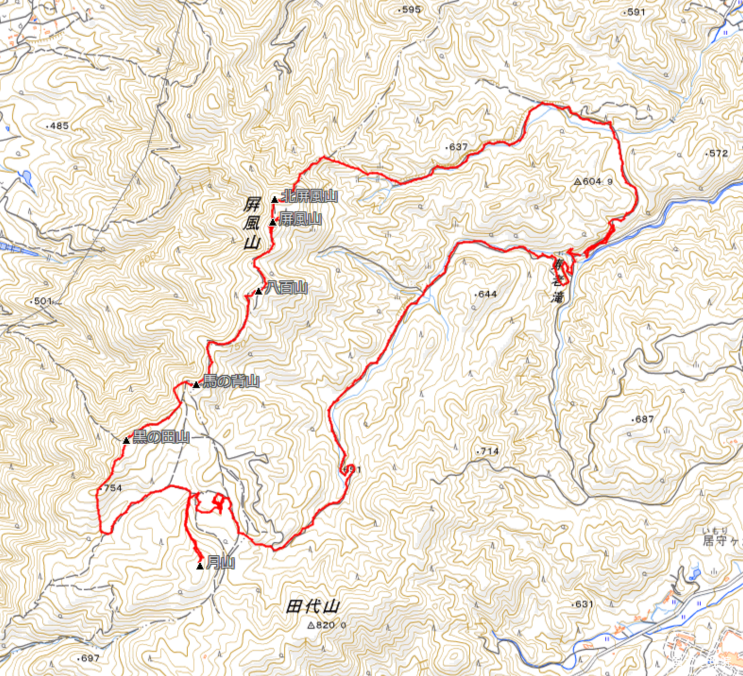

6月度月例登山 北屏風山790m・屏風山794.4m・八百山792m・馬の背山764m

黒の田山751m・黒の田東湿地・月山794m(岐阜県瑞浪市・恵那市) 岐阜百山・岐阜百秀山 |

|---|

2024年6月22日 |

||||

平年より15日遅く梅雨入りした翌日の6月22日(土)、瑞浪市にある屏風山(794m)山系に登山。 梅雨空に翻弄されながらもこの日は、本格的な梅雨に入る前のラストチャンス。 恵那三郷(みさと)の「寿老の滝」の駐車場を8時にスタート。 所々に花こう岩むき出しの林道の崖を仰ぎながら視線を落とすと草むらの中にひっそりとササユリがお出迎え。 30分ほど林道を詰め途中から登山道にとりつき急登を25分登り、まもなく一等三角点の屏風山頂上に到着。 ご夫婦の登山者に写真を撮ってもらい、次の八百山へ向かう。 名の通り800mは屏風山より高い。 武田さんが、ふと上高地の六百山に登りたいと言ったが、皆一様に関心なさそう?であった。 それから目立たない展望地、馬の背山をやり過ごし、未踏の「黒の田山」へピークハント。 木材切り出しのための林道工事が痛々しい。 「黒の田山」から「黒の田東湿地」へ向かう途中に「屏風山」で先ほど会った、ご夫婦と再び、すれ違い湿原の情報を聞いて、益々期待をかける。 その前に最後の月山に行く。 10分ほどの頂上には御岳神社の小さな石碑がひっそりと置いてある。 ここまで最初の北屏風を含め2時間強で何と6つの山に登ったことになる。 そのご褒美で今日のメインである「黒の田東湿地」に到着。 大きく開けた明るい緑の湿地が目の前に広がる。 今回で3度目だが、いつ来ても何でこんな小さな山中にと不思議に思う。 自然界の微妙なバランスで湿原が保たれていることに先ほどの林道工事がちょっと心配にもなる。 トキソウ、ノカンゾウ、アヤメそして一番見たかったハッチョウトンボが皆のカメラに収まっていた。 また偶然にも岐阜市役所山岳部OB会の浅野さん、田中さんのグループと出会い暫し交流する。 昼食を食べ1時間滞在して下山道へ。すぐに木々の緑の濃い谷沿いの林道に入り、時々谷から吹く涼風に打たれ快適に30分で駐車場に到着しました。 帰りは道の駅「そばの郷らっせぃみさと」で名物の蕎麦を楽しみに寄ったが何と16人待ちで諦めて、中野方の「坂折棚田」を見学し白川経由で帰路に就いた。 梅雨空に振り回され二転三転した6月例会登山でしたが皆さんの懐の深さで無事終わりました。(須田 記) |

||||

| |

寿老の滝P 7:58出発→林道登山口8:25→北屏風山8:50→屏風山山頂8:51着9:17発→八百山9:24→展望台9:31→馬の背山9:40発→黒の田山9:49→月山10:17着10:32発→黒の田東湿地10:50着11:55発→寿老の滝P12:30着

国土地理院 25000電子地図使用 ■場所:瑞浪市・恵那市 ■寿老の滝付近マップコード: 98 415 539*76 ■今回の登山コース:寿老の滝から半時計回りで周回 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

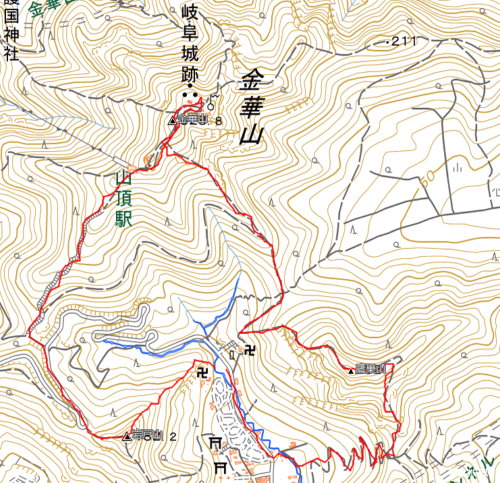

7月度度月例登山 岩戸山182.2m・金華山328.8m・鷹巣山232m(岐阜県岐阜市)

(参加者不足で東篭ノ登山から変更) 東海の百山・続ぎふ百山・岐阜百秀山 |

|---|

2024年7月20日 |

||||

7月の月例登山は信州の東篭ノ登山でしたが、参加人数が少なく遠方 ということもあり代替として近場の金華山に変更しました。 金華山通の会員横山さんの参加で、知る人ぞ知る登山道を案内しても らった。 岩戸公園→岩戸山→七曲り→山頂→妙見峠→鷹巣山→くちな しの岩→岩戸公園と周回しました。 登山の最中、石垣にも精通で学芸員のよう説明してもらった! お陰様で金華山全容の知識が広がり、有意義な登山でした。 ありがとうございました! (武田 記) |

||||

| |

岩戸公園北側駐車場から

岩戸山に向かう |

138タワーが見える |

金華山案内看板にて本日の

コースを確認へ向う |

岐阜城へ |

鷹巣山にて

(岐阜城をバックに) |

鷹巣山、山頂手前の

展望地から岐阜城 |

賑やかなキャラクターと岐阜城 |

鷹巣山にて

(岐阜城をバックに) |

鷹巣山の展望地にて |

||

|

||||

くちなし岩にて |

オニユリ

ムカゴが一杯あった |

駐車場近くのキハギ |

|

| |

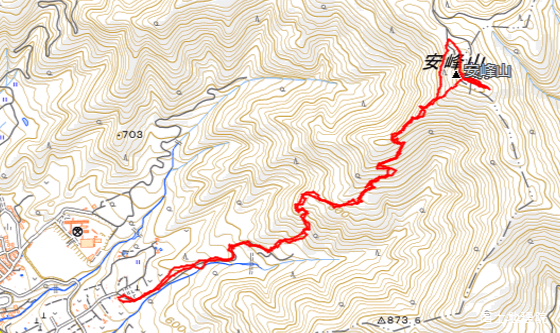

8月度月例登山 安峰山1058m(飛騨市)

(台風影響による参加者激減の影響で百里ヶ岳から変更)続ぎふ百山・飛騨百山 |

|---|

2024年8月25日 |

||||

登山(墓地)駐車場出発8:14→ゲート8:20→登山口8:28→ 25観音堂跡9:21→分岐9:26→山頂9:32→トイレ10:16→ 登山(墓地)駐車場到着11:10 8月月例登山は百里ヶ岳の予定でしたが、天気が悪く参加者も3名とな ったために、何とか天気が持ちそうな飛騨古川の安峰山に登ることにし ました。 朝霧と北アルプスの展望で有名な山ですが、今回は、どちらも 望めそうもありません。 麓にある墓地の駐車場に車を止めて、林道を15分くらい歩き、登山道 入口から登ります。 しばらく登ると今日の目的のひとつ、ミヤマウズラが咲いていました。 花の盛りには少し遅いものの、山頂近くまでたくさんありました。 他にもママコナやツリガネニンジンなどの花を 楽しんでいるうちに山頂に到着しました。 展望台に立ってみても、やはり遠くの山は見えなくて寂しいです。 山頂 の東屋にある山名の看板にはミヤマウズラの花が彫られており、この山を代表する花だということが分かります。 記念写真を撮って小休止をしてから、さっそく下山しましたが、あっという間に下山してしまいました。蒸し暑くて 汗だくなので、「ぬく森の湯すぱーふる」で温泉と昼食を済ませて、トマト農家直販所でトマトを買って帰路に着きま した。 今回は、短時間で登れる山となりましたが、秋から冬のお天気が良い日に登って北アルプスの大展望を望みた いと思いました。 |

||||

| |

林道脇のフジカンゾウ |

林道脇のボタンクサギ |

|||

|

|

|||

ママコナ |

ツリガネニンジン |

登山道沿いに沢山咲く

ミヤマウズラ |

||

|

|

|||

林道を歩き

登山口に到着 |

クマよけの鐘を

鳴らす二人 |

北アルプス展望図

この日は何も見えず |

|

9月度度月例登山 蠑螺が岳(さざえがたけ)765m・西方が岳763.8m

(福井県敦賀市・美浜町)登ってみねの福井の山・日本千名山 |

|---|

2024年9月29日 |

||||

敦賀市コミュニティバス 立石行 常宮バス停7:20乗車→底裏バス停7:30下車→蠑螺が岳登山口8:40 →長命水9:00→一枚岩展望所9:45→蠑螺が岳10:05→ 西方が岳三角点11:25→西方が岳(標柱)11:29→オウム岩12:22 →銀命水12:45→奥の院展望所13:20→常宮神社参拝後、常宮神社 前駐車場14:00着 常宮神社前に車をデポして、バスに乗車し浦底で下車。 ”水島”を見 たくて蠑螺が岳から西方が岳へ敦賀半島を縦走してきた。 蠑螺が岳までは、なかなかの急登が続く。 海抜0mからジワジワと堪える登りは685m以上に、きつく汗が吹き 出る。 途中の一枚岩から見下ろす北陸のハワイとも言われている”水島”と青い海は、曇り空でイマイチ!。 蠑螺が岳からも美しい景色が見えるはずだったが、ガスに覆われてしまった。 かもしか台への脇道へ入った途端、オオスズメバチに襲撃され、女性2人が被害にあってしまった。 もう一つのピーク、西方が岳は眺望もなく三角点があるだけで、避難小屋の前にある山頂標柱で写真撮影。 ここから下った所の展望岩もガスって、何も見えなかった。 ブナの自然林の中を進むと銀名水と呼ばれる水場まで下りてきたが、枯れる寸前だった。 更に奥の院展望所 へ下りて来ると標高が下がった分、随分と近くに敦賀湾が見える。 階段を延々と下り、やっと常宮神社まで下りて来た。 標高からして軽く登れると思っていたけど、海抜0mからの高低差は、想像以上にきつかった!。 下山後、常宮 神社に参拝すると、舞殿から海を眺められるのは最高に雰囲気が良い。 快晴の水島が見れなかったのは少々残念だったが、随所にある大岩から海を見ながら歩く、なかなか充実した 約10kmの縦走だった。(C/L大野 記) |

||||

| |

|

|

水島ビューポイント

からの水島 |

|

|

|

蠑螺が岳への登り

(長命水手前) |

|

|

|

蠑螺が岳手前の一枚岩から

ガスが掛かった水島 |

|

|

|

一枚岩にて |

|

|

|

ロープを使い大岩へ |

|

|

|

西方が岳 山頂にて |

10月度月例登山 学能堂山1021.4m(奈良県・三重県)

関西百名山・近畿百名山・三重の百山 |

|---|

2024年10月25日 |

||||

天候 曇りのち晴れ コースタイム みつえ青少年旅行村第2駐車場9:48発→小須磨山登り口10:00→コスマ 峠10:59(休憩)→白土山11::18(休憩)→東俣山11:39→学能堂山12:01着 (昼食)12:59発→東俣山13:12→白土山13:23→コスマ峠13::40→小須磨山 13:46→コスマ峠13:52→小須磨山登り口14:24→みつえ青少年旅行村第2 駐車場14:40着 日程が平日になり参加者が少なく4人での山行になって申し訳ない気持 ちで参加させていただきました。 関ICから高速に乗り走ること約2時間半駐車場到着 しばらく民家がある道を歩き登山口へ。 登山道脇に小川があり、サワガニが沢山、登山道を横断している。 踏みつけないよう気を付けて登る。 大きめの蛙、白っぽく逃げ足の速いヘビ?に驚かされながら、涼しい風が吹く登山道を登って行くと、植林地帯 が開け、ススキ原の展望地となっていて、後方には学能堂山の姿が、どど〜んと鎮座。 しばしの撮影大会とな りました。 一旦、下りますが登り返して、あの山に登るのかとちょっと不安に思いましたが、意外にもあっという間に登頂し ました。 360°見晴しの良い山頂は、心配した風もなく、憧れのマッターホルンのようなお山も眺められて最高で した。 下山後は、温泉に入り、名物 杖形のチュロスを食べ、気になる道の駅に寄っていただき、大満足の山行となり ました。(C/L大西 記) |

||||

| |

|

|

|

||

登山道に出てきたサワガニ |

白土山にて |

東俣山にて |

||

|

|

|

||

学能堂山の展望地にて |

山頂に到着 |

山頂からの局ヶ岳 |

||

|

|

|

||

山頂から大洞山・尼ヶ岳方面 |

ピラミダルで急峻な高見山 |

住塚山・古光山・国見山方面 |

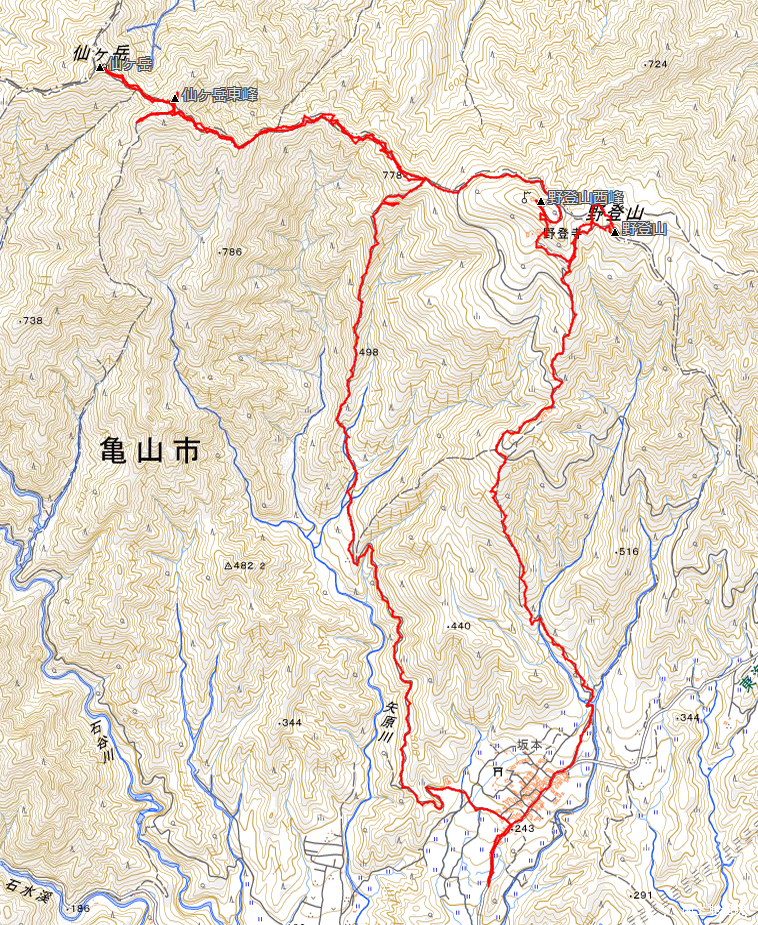

11月度度月例登山 仙ヶ岳961m・野登山851.4m(三重県・滋賀県)

近畿百名山・東海の百山・三重の百山・近江百山・鈴鹿50名山・亀山7座・日本千名山 |

|---|

2024年11月24日予定 |

||

坂田棚田駐車場7:45発→ゲート通過7:54→仙鶏尾根分岐9:24→ 仙の石10:15→仙ヶ岳東峰10:21→仙ヶ岳(西峰)10:34着10:40発→仙 の石10:56着(昼食)11:07発→仙鶏尾根分岐12:02→野登山西峰12:31 →野登寺12:37→野登山12:53→だんだん滝13:42→坂田棚田駐車場 14:12着 天候 曇りのち晴れ、11月例会の参加者は3名。 朝6時前の市役所 駐車場には、すでに大勢の人。美濃ハイクのメンバーのよう。人数に少し 引け目を感じながら、こちらは少数精鋭だと意気込んで出発。 順調に鈴鹿ICで降り見慣れた椿大社への道を西に向かう。 30分程で坂本棚田駐車場に到着。 すでに10台 ほどの車が有り人気があるようだ。 7:45スタート。 鈴木さんが、やけにハイペースで進む。 武田さんと後を必死に追う。 まさにミツマタの低木が 群生するミツマタ尾根の急坂を登りながら、ふと鈴木さんは仙ケ岳に向かうつもりだなと頭をよぎった。 案の定、 仙鶏尾根分岐で笑顔で当然向かうような口振り。 2対1で即決(今日のリーダーは僕なんだけど・・?)途中追い抜いた単独の女性も行くと聞けば、しゃあないなと 折れる。 予想した通り、その昔に修験者が通ったという痩せ尾根、岩場超えのスリル満天の仙鶏尾根。 要所にはロープもあるが久しぶりに緊張感を味わう1時間10分。 仙ヶ岳頂上には数人の登山者。 折からの冷 たい風の中、北には御嶽山、南に伊勢湾を望むことが出来た。 復路は50分ほどで元の分岐に戻る。 次は(当初の目的の)野登山に向かう。 途中、車道をしばらく歩き野登寺(やとうじ)に到着。 創建は900年代という大きくてりっぱな社殿が建っていた。 ここまでは車道があり無人寺だが人の出入りがあり、それなりに手入れが行き届いている。 頂上は広い寺の 敷地近くの高台にあり三角点や立派な看板もあった。 下山は車道から、はずれ表参道といわれる山道をひたすら下っていく。 昔の人はこの参道を2時間もかけて登 ったと思うと感慨深い。 途中、だんだん滝を見ながら14:12駐車場に無事、到着。 当初の計画より、かなりハードだったけど3人とも、そ れぞれ満足しながら帰路に就いた。(C/L 須田 記) |

||

| |

|

|

|

||

仙鶏尾根の岩稜地帯を登る |

仙鶏尾根からの野登山 |

鎌ヶ峰・雲母峰入道ヶ岳 |

||

|

|

|

||

鎌ヶ峰と左奥の御在所山

右は雲母峰 |

岩場を登る |

仙ヶ岳(西峰)山頂にて |

||

|

|

|||

下りの仙の石にて |

野登山本峰にて |

だんだん滝にて |

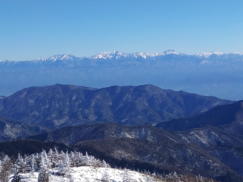

1月度月例登山 南沢山1564m・横川山(湯舟沢山)1620.3m(岐阜県・長野県)

岐阜百秀山・信州ふるさと120山・阿智セブンサミット |

|---|

2025年1月18日 |

||

コースタイム ふるさと村自然園下駐車場8:10発→南沢山登山口8:35→ 南沢山10:31着、10:53発→横川岳(湯舟沢山)11:27着 12:25発→南沢山 12:46着、12:54発→南沢山登山口14:17 →ふるさと村自然園下駐車場14:36着 南沢山の登山口「ふるさと村自然園」一帯は雪の中、きれいに除雪され た幾つかある駐車場は、さすが人気の山とあって既に満車。 何とか空きスペースを見つけて車を停めた。 今日の目的スノーモンスターが現れることを祈りながら、12本・6本・チェンスパそれぞれ好き好きのアイゼンを 付けて登り始めたが、直ぐに梅津さんが足の痛みを覚えリタイヤ。 登山道はトレースがしっかりついている。 2時間程樹林帯をアップダウンとトラバース気味に登り詰めると、突然正面が開け青空が広がる南沢山に出た。 そこは一面が広大で真っ白な雪の海が広がっている。 西側の恵那方面が開けて笠置山が望める。 東側はコメツガやモミの樹林帯だがその木々は雪で覆われ待望のスノーモンスターが現れた。 「えー凄いよ!!」感動の一瞬だ、快晴、真っ青な空、真っ白なモンスター群、何枚も夢中でシャッターを切った。 少し標高を上げると左から順に冠雪した白山・御嶽山・乗鞍岳・奥穂・槍が一列に並んでハッキリ見える、岐阜 の山々は本当に美しい。 そして今日の目的地横川山への主稜線を進む、南沢山までより急登になるが視界が開けて気持ちが良い、頂 上には大勢の登山者が見える。 距離も短く程なく頂上に付いた。 頂上は遮る木々も無く眺望抜群だ。南沢山後方には中央アルプスが大きく見 える、あれは木曽駒か空木か、その右側には南アルプスの甲斐駒から光岳までズラッと全部、冠雪した山は容易 に名前が判別できる。 風も無く最高に良い天気の中ランチタイム、白い山々のあまりの美しさに長居してしまったが、梅津さんが待って いるのでそろそろ下山しよう。 下山は誰もが歩きが早い、数組の若者たちに追い抜かれながらも一目散に下山しました。 梅津さん長い時間お待たせしました。(S/L大野記) |

||

| |

|

|

|

||

南沢登山口から南沢山に向かう |

南沢山のスノーモンスター |

スノーモンスターをバックに |

||

|

|

|

||

御嶽山・乗鞍岳・穂高連峰 |

スノーモンスター沿いに

横川山(湯舟沢山)に向かう |

急登に向かう所のモンスター |

||

|

|

|||

中央アルプスを振り返る |

横川山(湯舟沢山)への登り |

横川山(湯舟沢山)に到着 |

||

|

|

|

||

バックには御嶽山・乗鞍岳

穂高連峰と中央アルプス |

御嶽山・乗鞍岳穂高連峰と

中央アルプス |

南アルプスの山々は雪が少なく

雄大さと迫力に欠ける |

||

|

||||

| |

||||

2月度月例登山 取立山1307.2m(福井県)

登ってみねの福井の山・日本千名山 |

|---|

| 大雪で交通障害発生のため中止 |

| |

3月度度月例登山 野伏ヶ岳1674.3m(岐阜県・福井県)

日本三百名山・日本千名山・岐阜百山・岐阜百秀山 |

|---|

2025年3月9日 |

||

今回で何回目となるだろう春の野伏ヶ岳登山。 20代前半に岐阜の登 高会の一般募集で雪山のイロハもわからず連れていってもらったのが最 初である。 その時はダイレクト尾根の途中に朽ち果てた牧童小屋が有ったのを記 憶している。 あれから少なくとも2,3年に1回、多いときは毎年のように 登っている。 なんで春になると石徹白に引き付けられるのか。 関山岳会の山荘が石 徹白にあったから?スキー場があったから?(当時は4月末まで唯一営業をしていた)豪雪の地が春を迎える4月 はまさに桃源郷。ただ野伏ケ岳は季節限定の山である。 例年、4月中旬の関まつりを過ぎる頃には残雪がほぼ消え藪山と化していく。 その間にせかされるように足が 向いたのが一番の理由かも。また私の野伏登山はその年の体力を予想するバロメーターでもある。 今年も登り4時間下り2時間半とほぼ決まっている。(鈴木会長を頂上で15分も待たせてしまったが)しかし今年 の野伏ケ岳は今までとは様子が違っていた。 まず雪が多く(あの56年豪雪以来とも)神社から下の橋への道は 一人歩ける分の幅しかない。 5月の連休まで十分入山可能である。 そして7時前に到着した駐車場はすでにどこも満車で道路まで長々と路 上駐車。(熊谷、京都ナンバーも)そして我々がダイレクト尾根に取りついた頃にはもうすでに続々と下山してい る。(一体何時から登っているのか?)スノーボード組も増えている。 野伏もメジャーな山になったものだと嬉しいやら少し寂しいやら。 かつては牧場跡から見る頂上は独り占めした 気分になったものだが。 今日は終日快晴で白山、別山、大日ヶ岳、荒島岳もすべて野伏ブルーに映えていた。 この先、何年登れるか分からないが体力の続く限り挑戦してみたい。 会長と2人だけの例会登山だったが充実 感溢れる1日だった。 なお下山中にワカンの紐が擦り切れて外れてしまった。 もう20年近くたちアイゼンも含め 事前のチェックが必要と改めて感じた。(須田 記)  |

||

| |

中居神社前を出発 |

橋手前の雪回廊を登山口へ |

和田山牧場跡から野伏ヶ岳を望む |

||

|

||||

小白山 |

白 山 |

クレバス化したクラック |

||

クラックと野伏ヶ岳、奥は雪崩落ち |

クレバス越しに白山を望む |

白 山 |

||

振り返ると芦倉山が大きく見える |

山頂にて(鈴木) |

山頂にて(須田) |

||

白 山 |

樹氷と白山 |

山頂から下る須田さん |