関山岳会 関南アルプス情報

関南アルプス

石仏・石碑・道標 |

|||

岩場など

お立ち岩 |

|---|

断層割岩 |

|---|

|

|||

| |

不動大岩 |

|---|

1枚目が東側、2枚目が西側から撮影しています。 登山道は不動大岩の関市側の下を巻くようにして作られています。 |

||

| |

夫婦岩 |

|---|

大きい方が雄岩、小さい方が雌岩で、登山道はこの間を抜けるように通ります。 1枚目が東側から、2枚目が西側からの写真です。 |

||

| |

双子岩 |

|---|

双子岩の岩上からは岩坂山、須衛山方面の山々や雷倉、能郷白山、舟伏山などの展望が広がります。 眼下には、東海学院大学の関キャンパスが見えます。 |

||||

| |

ふどう槍と小槍 |

|---|

ここから、薬師前山の北側に乗鞍岳と御嶽山、薬師前山の南側には恵那山と迫間山・明王山が望めます。 見る方向や日の照り具合で色々なものが見えてきます。

|

||||||||

| |

覗き岩 |

|---|

小岩見晴台から大岩不動へ下るルートを整備しました。 その途中に、この「ふどう覗岩4+」があります。 天気が良い日には乗鞍岳・御嶽山が良く見えま す。 西側には下の「大日向山」と「お立ち岩」そして水晶玉の所、上には能郷白山が見えます。 眼下には、大岩不動尊を少し覗き見ることができます。 |

|||||

| |

槍見台 |

|---|

薬師前山から峠の辻に下るとすぐに槍見台に入る道を作りました。 槍見台からは、ふどう槍と小槍が見えます。 |

||||

| |

のべぶり岩 |

|---|

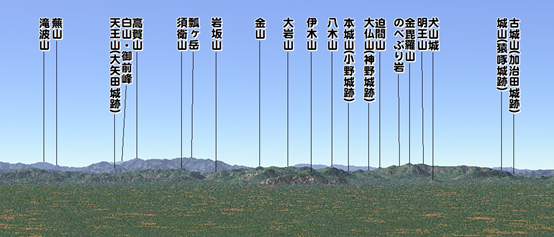

関市観光課のホームページの説明では 「明王山見晴台よりこんぴらみちに至る路傍にあるこの大岩は、むかし名古屋の米相場を県内に伝えるため、尾張の小牧山より旗信号により美濃・飛騨に知らせた所で尾張と美濃一円が展望できるところです。また、近くには歴史ある迫間城跡もあります。」とあります。 しかし、小牧山から手旗信号は、直線距離が約15.3kmもあり、大きな旗を使ったとしても、とても見えるものではありません。 北側には富加町との境に青之木城跡があり、ここの爺岩が通信に使われた説があり、「のべぶり岩」から爺岩に手旗信号を送られた可能性はありそうですが小牧山から「のべぶり岩」の間は、旗ではなく狼煙ではなかったかと思われます。 但し、狼煙場だったとすると、少し鞍部になっているの所の岩であり、すぐ上のピークの方が約341mと9m位、高いので良かったのではないか、昔はもう少し高く、危険なため爆破して低くしたとの情報がありますが、もっと良い場所があったのではないかと思われ疑問が残ります。 北西方面は、迫間山から金山にかけての尾根があり真下の迫間地域は全く、見えません。下図は小牧山から「のべぶり岩」方面を見た展望図です。  一方、「のべぶり」の意味を調べていく過程で、「野辺の煙(のべのけぶり)」と言う言葉に、たどり着きました。 室町時代の新拾遺和歌集にも使われ、おそらく、これが訛って呼ばれるようになったのではないかと思われ、おそらく語源はこれであろうと確信したのですが、その意味としては、狼煙の意味合いとは、かけ離れた、とんでもない意味でした。 その意味は「火葬の煙」でした。 従って、たどり着いた事は、ここで信長の中濃攻めで戦死した者たちをここで、まとめて火葬にしたのではないかという事です。 但し、猿啄城への攻め入りの時は、丹羽長秀が現在の「城山」の尾根続きの次のピーク「大ぼて山」に入り攻め込んでいるため、河尻鎮吉の陣営が明王山方面に逃げ込んだということは、考えられません。あるとすると、その後の堂洞城や加治田城を攻略した、その折に迫間城から布陣の様子を稲葉城主、斎藤道三の家臣で長井隼人正が偵察する砦として使った迫間城へ丹羽長秀が勝山城(猿啄城から変わった)から攻め入った際の戦場となったのかもしれません。 ここでの迫間城から迎え撃った長井隼人正の軍勢が討ち死にし、埋葬する所もなく、ここで火葬にしたのでは、なかろうかと思うのであります。 その中には迫間不動尊の僧兵だった人たちが含まれていたのかもしれません。 火葬にしたのは、おそらく迫間不動尊の僧侶や信者たちで、後世に名を遺すため、それが遠くから狼煙の様に見えたことから、小牧山からの信号伝達の場として美化させたのではないかと思われます。 多少、解釈に誤りが、あるかもわかりませんが、本来の意味にたどり付いたのではないかと思われます。 あくまで、推測の域を脱しませんので、悪しからず。 ちなみに、小牧山城が良く見える場所は明王山、迫間山の他にも沢山あり丁度、名古屋のビル群の手前に小牧山が見えることから、ビル群が見える場所であれば小牧山も確認できます。 |

||

| |